ليمبو بيروت

نُشر في January 1, 2013

نبذة:

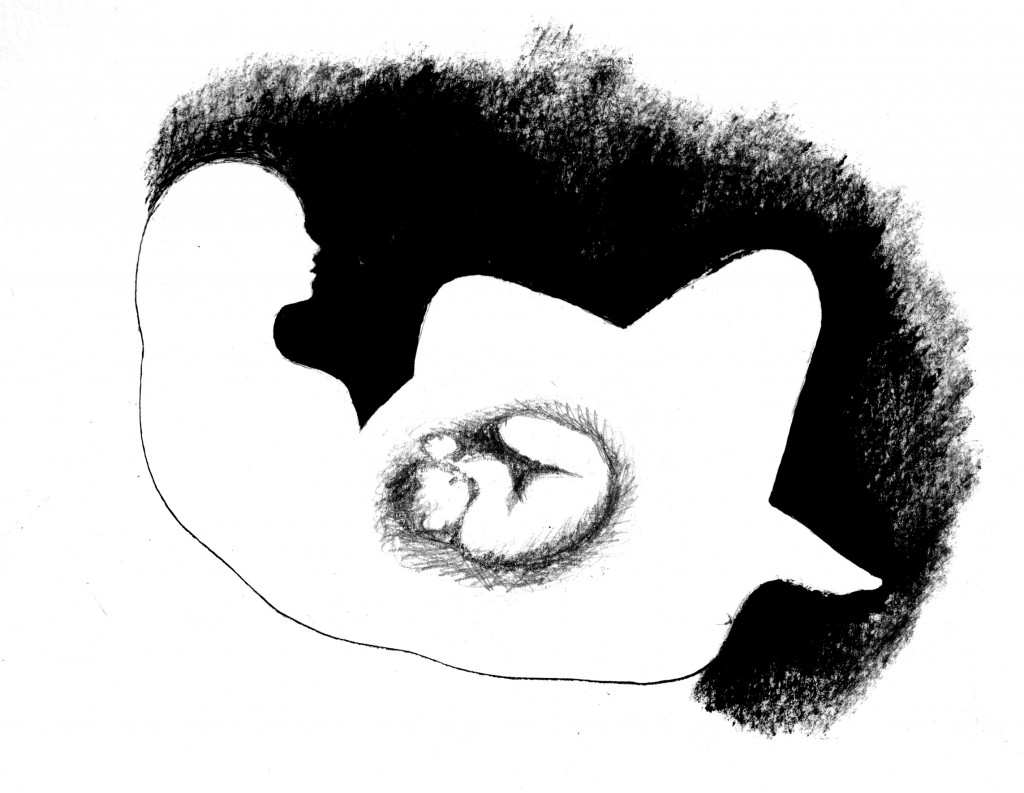

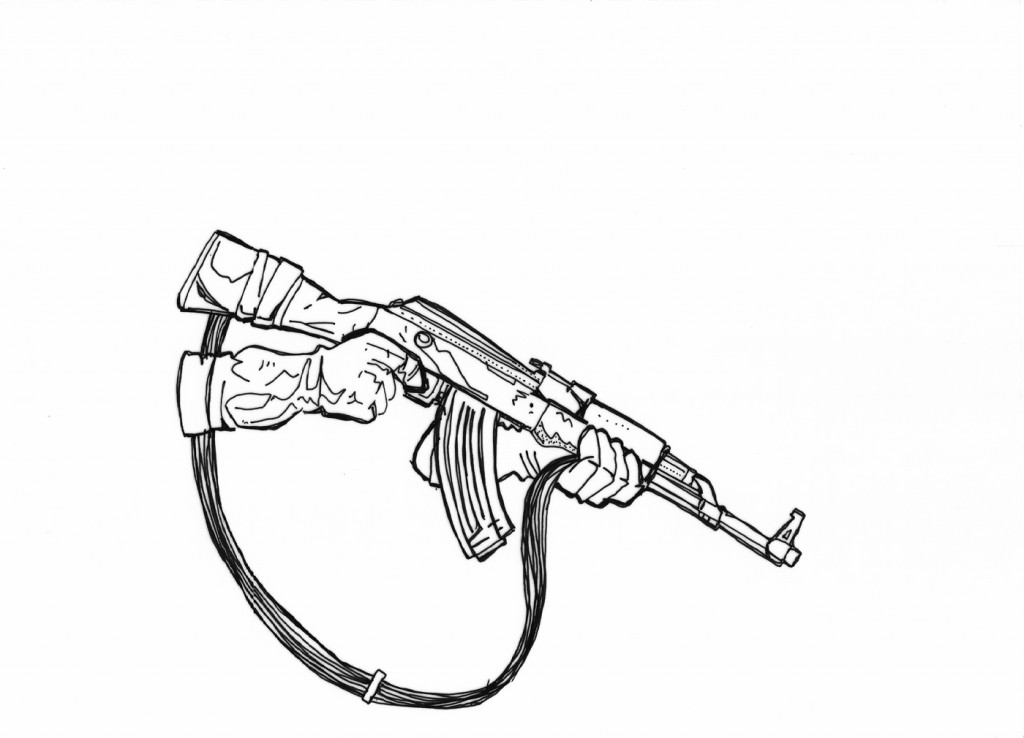

أيار 2008. بيروت غارقة في اشتباكات مسلحة. أمير صغير يرسم على جدران بيروت. كاتب يبحث عن قصة. امرأة حامل تحل شبكات التسلية. مسلّح يخرج من ماضي الحرب الكبرى إلى حاضر الحروب الصغيرة. طبيب يصاحب جثث المستشفى، ويكتب لحبيبته. حاملين قصصهم الخاصة، يقترب هؤلاء من بعضهم. يتلاصقون. يتنافرون. وتحت وطأة الإيقاع الجديد للمدينة، يُدفَعون للحافة، ويعلقون في الليمبو.

عن “ليمبو بيروت”:

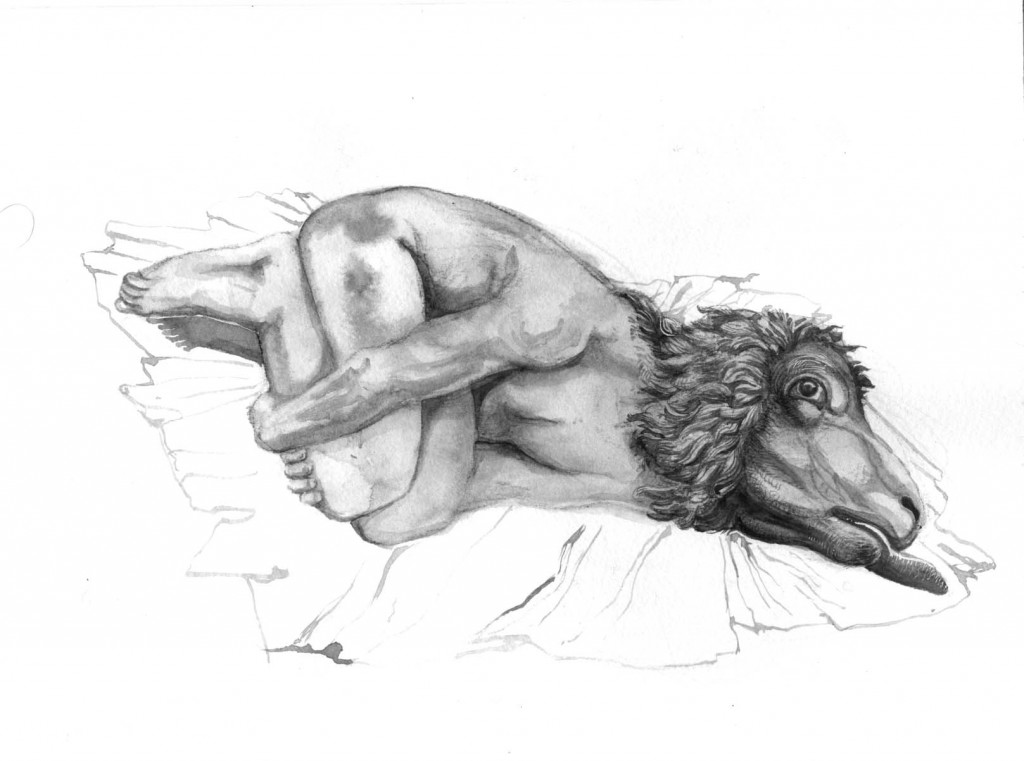

حاز مشروع “ليمبو بيروت” قبل كتابته على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق). تحتوي الرواية على رسوم داخلية لفنانين عرب هم: فادي عادلة (سوريا)، برّاق ريما (لبنان)، جنى طرابلسي (لبنان)، محمد جابر (مصر)، والغلاف لجورج عزمي (مصر).

صفحة “ليمبو بيروت” على فيسبوك، هنا.

صفحة “ليمبو بيروت” على غود ريدز، هنا.

“ليمبو بيروت” على يوتيوب:

كُتِبَ عن ليمبو بيروت في الصحافة:

1- حسن داوود في جريدة المدن (عدد الأحد 10 آذار 2013): أواخر الحروب

في نهاية القصة الثالثة من الكتاب* يعود ألفرد، أحد بطلي القصة الأولى، ليسأنف حضوره الذي كان قد انقطع، واصلا بذلك بين القصص الثلاث التي انتهت بورود إسمه. بحضوره ذاك، المفاجىء المباغت، يدرك قارىء الكتاب أنّه يقرأ رواية وليس مجموعة قصصيّة. وهو، القارىء، سيعود إلى صفحة الغلاف ليتأكّد مما وُصف الكتاب به: هو “رواية” إذن. هذا سيرتّب على القارىء أن يستعيد ما كان قرأه في الصفحات التي سبقت، وأن يثبّتها في ذاكرتها ما دام أن شخصياتها ستعود إلى الحضور، وكذلك أحداثها، في ما سيلي من صفحات الكتاب. وهذا ما سيجري فعلا حيث سينهي هلال شومان روايته بمزيد من التركيز على حادثة جرت في أحد سياقات القصص، وهي حادثة كان يمكن لها أن تظلّ منطوية في القصّة التي جرت فيها. ألشخصيات المتفرّقة في القصص عادت لتجتمع، أو لتتألّف، هنا في الصفحات الأخيرة من الكتاب. لا شيء مما ورد في الصفحات المئتين والثلاث والثلاثين يمكن إهماله أو إبقاؤه منعزلا عن الرواية التي أحكم شومان بناءها. كلّ جملة يجب أن تُقرأ بعناية إذ لا يصحّ أن نفوّت شيئا مما نقرأه.

صحيح أنّنا لسنا بإزاء تقنيّة في الكتابة لم يُسبَق إليها شومان من قبل، فقد سبق لنا أن قرأنا روايات وشاهدنا أفلاما سينمائية كانت تتداخل فيها شخصيات القصص فتبدو لنا كأنّ بعضها يحضر زائرا في قصص البعض الآخر. هذا لا يدلّ فقط إلى نازع التجديد في الكتابة الروائيّة، بل ينبّه أيضا إلى أنّ الفرد لا يعيش في وسط إجتماعيّ واحد لا يتعدّاه. أما في رواية “ليمبو بيروت” فما يجمع بين القصص والشخصيّات هو حادثة الصدم التي قُتل فيها أحد المسلحين في لحظة ما كان رافعا سلاحه في وجه أحدهم. في الظهور الأوّل لحادثة الصدم بدا كما لو أن لا آثر لاحقا لها في الكتاب، إذ هي انطوت في وقت حدوثها. لكنها ستعود لاحقا، معرّفة بالقاتل والمقتول، وجامعة بين الشخصيات المبعثرة المتفرّقة، وآخذة ما تستحقّه من وقع، وصانعة ما أراه بنائيّة جديدة في الرواية العربيّة.

ولا شيء في الصفحات يمكن الغضّ عنه وتجاوزه كما يحصل لنا في العادة ونحن نقرأ الروايات. هذه المرّة، مع رواية شومان، سيكون علينا أن نعيد قراءة الجملة التي سهونا عن التقاط ما تحمله. من دون أن يتّضح معنى هذه الجملة سيبدأ تخبّطنا حيال ما سنقرأه بعدها. ولنضف إلى ذلك أنّ الجملة هذه تحمل بذاتها معناها الخاص، مُضافا إلى دورها في القصّ ومستقلا عنه في وقت معا. شومان، ألذي لم يتعدّ عمر الثلاثين، يكتب بتبصّر من حصّل حكمة، وبدقّة مَن لا يجد سببا للكلام إن لم تكن كلّ كلمة فيه دالّة على شيء ينبغي قوله.

ثم أنه لا يركن إلى ما يجري اعتباره لغة الروايات، الشائعة. لم يقتبس لغته مما سبق له أن قرأه في الروايات العربية. هو أتى إلى الكتابة من خليط لغوي شخصي بدت لنا العبارة فيه غير مكتملة المعنى، قواعديا أقصد، لكنّنا أدركنا ما تعنيه بعد استعانتنا بمعناها العامي، أو بأحد معانيها العاميّة. عبارة “غير” التي كثيرا ما ترد في الكتاب حتى لتكاد تكون وجهته أو فلسفته، نقرأها هكذا، من دون الإضافة التي تحتاج إليها. لكنّنا، إذ ندرك نقصانها، ندرك أيضا أنّ أيّة إضافة لها ستقلّل من معناها وتضيّقه.

يدعونا هلال شومان إلى أن نقرأ كتابه متعرّفين، ليس فقط على تجربة روائية جديدة، بل أيضا على عالم جديد جاءت به الحرب التي لم يشهد هو إلا واحدا من فصولها الأخيرة. إنها رواية جديدة عن الحرب، أو رواية عن الحرب الجديدة، أو عن ما بعد الحرب التي باتت قديمة، أو عن الجيل الذي تسكن فيه آخر نتائج الحروب…

2- رشا الأطرش في جريدة الحياة (عدد الجمعة ١ فبراير ٢٠١٣) : رواية العالقين بين حكاياتهم والرسوم

ظلّ المقطع الصوتي الشهير، من الاعلان الكلاسيكي لافلام «سوبرمان»، يرنّ في اذنيّ بلا هواده، كلما تقدّمت في قراءه روايه «ليمبو بيروت» للبناني الشاب هلال شومان (وهي الثالثه له بعد «ما رواه النوم» و «نابوليتانا»). في مخيلتي ارتسمت صوره ملونه لسكّان المدينة الهلعين، المهدّدين بخطر عظيم، رافعين رؤوسهم الي السماء – تماماً كما في سلسله القصص المصوره – محاولين التكهّن بهويه الجسم المحلّق فوقهم، وقد ظهر فجاه مُنقذاً، كما يليق ببطل خارق.

لا صدفه هنا، ولا عقل يغالي في لعبته. تخطر اسئله مشابهه لتلك التي تبادلها سكّان «ميتروبوليس»، لكن موضوعها ليس رجلاً يطير كالعصافير وينتشل المدينه من مصير اسود. بل لعلّها المدينه، وتلك العيّنه من ابنائها الذين خلق لهم شومان مصائر انيه متشابكه، معجونه بكبوه مدينتهم: قصص قصيرة؟… سيناريو مصوّر؟… بل روايه!

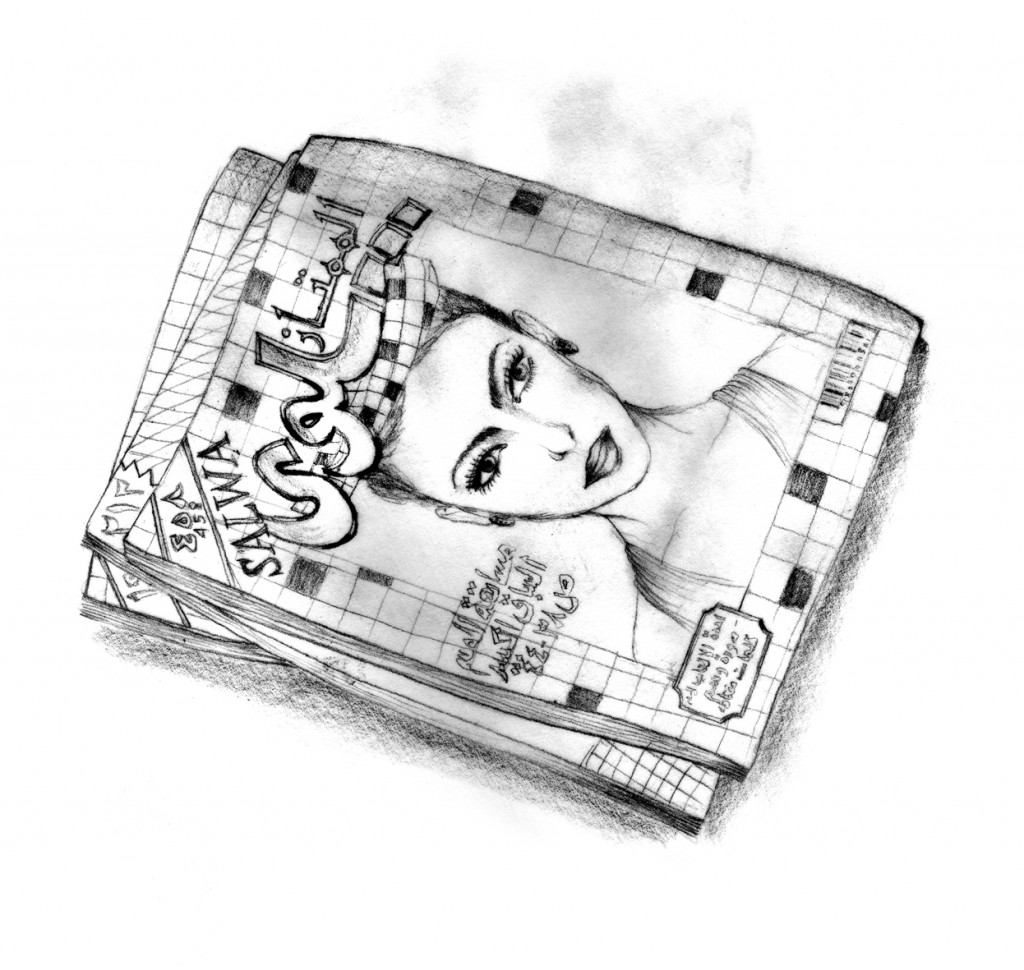

كان «ليمبو بيروت» («دار التنوير» – 2012 بمنحه من «الصندوق العربي للثقافه والفنون»)، التي تخالطها رسوم لخمسه فنانين شباب (فادي عادله، برّاق ريما، جني طرابلسي، محمد جابر، وجورج عزمي)، تنويع معاصر، في اللّب اكثر مما في الشكل، علي مجلات كنا نشتريها صغاراً من اكشاك في شوارع بيروت. غير ان الادب المنشغل بحِيَله، هو رافعتها هذه المره، بدلاً من خيال المغامرات الاسطوريه. ادب «طازج»، لا يخفي تاثره ببصريات شعبيه وقصص مصوّره يابانيه للراشدين. بل بالسينما ايضاً، سرداً وتقطيعاً مشهدياً – ان صحّ الكلام عن لمسه «مخرج» هو هنا كاتب يحبك اطراف قصص قد تبدو متفرقه، لكن تقاطعاتها الزمانيه والمكانيه سرعان ما تنجلي للقارئ. هنا شارع الحمراء، عشيه حرب صغيره اندلعت فعلاً في 7 ايار (مايو) 2008، سيطرت خلالها ميليشيات مسلّحه علي العاصمه التي استعادت ذاكره جماعيه عن حرب أهلية يفترض انها اختتمت قبل 18 سنه… ومن هنا، علي الارجح، كلمه «ليمبو»، التي تعني بالانكليزيه «البرزخ» او المساحه المعلّقه بين السماء والارض.

قد يستحضر ذهن لعوب فيلماً بعينه: «اصطدام» (Crash) للمخرج بول هاغيز الذي برع في احاله مُشاهديه عيوناً عالِمه تتابع حكايات مبعثره، او انها تبدو كذلك قبل تـــراصُف قطع الاحجـــيه… وربـما فيلم «هليوبوليس» للمصري أحمد عبد الله السيد. فها هو مَن كان، قبل قليل، بطل احدي قصص «الليمبو»، يمسي عنصر كومبارس في حكايه اخري من بطوله سواه، تُستكمَل به مجريات الاحداث. لكن الكلّ رزمه مشاعر وازمات كامنه، تتصادم من دون ان تتالف بالضروره… مربوطه بحبل خفيّ، هو ذاته قد يفرّق بينها، ووحدنا كمتفرجين نرصده.

هكذا، علي ايقاع «اصطدام» مدوٍّ يهز بيروت، وبموازاه احتكاكات لشخصيات تتعامل مع مازقها الخاصه من خارج السياسه والامن ومن داخلهما في ان، قد يحار قارئ هلال شومان في تصنيف تلك الشبكه السرديه، لكنه يستسلم لها بمتعه.

ارق «وليد» يفتتح الروايه، هواجسه وحنينه الي مجهول قد نحزره لاحقاً. ثم تبدا المعارك. يقرر ان ينزل الي الشارع، وقد بزغ الفجر، لينفّذ رسمه غرافيتي علي جدار في شارع الحمراء. لا نقرا شيئاً عن ذلك الرسم، لكننا لا نلبث ان نراه منفّذاً في احدي صفحات الفصل المعنوَن «الأمير الصغير». وقبل اختتام الفصل، يظهر شاب ينزّه كلبه. يتوقّف ليساعد «وليد» في مهمته الغريبه تلك، وان كان لا يعرفه. لهذا الشاب قصه اخري، سيخصص لها الفصل الاخير بعنوان «اللحظه الفارقه»، وبه ستكتمل الحلقه الكبري. حلقه تتركّز عُقَدها في ذلك اليوم من ايار (مايو)، الذي يجمع شخصيات الروايه كلها. لكن لكلٍّ عقده امسَها وغدَها المكنون. وبين هذا وذاك، سنتعرّف الي «سلوي» الحامل والمدمنه علي حلّ شبكات التسليه في المجلات، ثم الكاتب التائه منذ عودته من لندن مع زوجته اليابانية، والشقيقين رامي (المُقعَد) وحسن (المنضوي في ميليشيا). هؤلاء لا تجمعهم صُدف ذلك الصبح المشؤوم وشارع الحمراء فحسب. انما يتظلّلون جميعاً بالفقدان، او بالخوف منه، تماماً مثل بيروت التي تفقد شيئاً من وَهْم سلامها واستقرارها الهشّ اصلاً.

«الليمبو» يُغزَل اكبر فاكبر. يتعقّد، صفحه بعد صفحه. والرسوم ليست مجرّد اضافات جماليه، بل تطفو حكّاءه، «تقول» ما لم يُكتب. حتي العناوين الفرعيه في فصل «شبكه سلوي»، تبرز كرسوم. تذكّر بشارات «النيون» علي مبان ميتروبوليتيه قد تزخر بها استخدامات سينمائيه متنوعه. اما المشترَك بين الابطال الذين يُعليهم شومان عاديين، فمُفصّل علي مقاسات افراد تصحّ فيهم احلام وخطايا، مَراثٍ وامنيات وتماهيات، وقد لا تجوز لهم المدينه. الـمشـروع واضـح لصاحبه من البدايه. وهُم، وقد باتوا من لحم ودم، لا تنقصهم سوي الثوره عليه، لكنهم لا يفعلون ولا يدركون ولا يموتون. فقط يعلقون في «الليمبو».

3- حسن عبّاس في ناو ليبانون (عدد 23 يناير 2013): حيوات تنتظر المجهول

أكثر ما يوقفك وأنت تقرأ رواية “ليمبو بيروت” لهلال شومان، الصادرة مؤخراً عن “التنوير للطباعة والنشر والتوزيع” بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، هو تلك الحيادية التي تطبع الأحداث ومساراتها.

“إن الأشياء حولنا محايدة. إنها سواء. نحن من نرفعها إلى مراتب عليا أو نهوي بها إلى تحت. حتى التقزز، هو تعريفنا”، تشرح تاكارا لحبيبها الروائي، في أحد حواراتهما. منذ البداية، يتسرّب إليك شعور بأنك في مواجهة نص غريب يسير وفق إيقاع يفرض عليك التوقف مراراً مع إحساس بالدهشة يتسرّب إليك بشكل غامض.

الأشياء، الأشخاص والعلاقات

تتأسس بنية الرواية الفنية بشكل يستجيب للتفكير في الأشياء والعلاقات القائمة بينها. من جوّ “ليمبوي” يسوده الضياع والانتظار المعلّق على مجهول، ندخل إلى عالم شخصيات الرواية لنتابع جزءاً من حياتها يمكن وصفه بأنه عادي. كل شيء في أجزاء الرواية – قصصها- يسير بصورة عادية إلى أن تصل جميعها، وبالتتابع، إلى لحظة تتداخل شخصياتها بعضها بعضاً في مشهد يحويها جميعها. تداخل أدوار الشخصيات في هذا المشهد الحاوي هو أساس البنية الروائية لـ”ليمبو بيروت”.

في أحد مشاهد الرواية، تقول الشابة اليابانية لزوجها اللبناني الساعي إلى كتابة رواية: “الأشياء بطبيعتها بسيطة، لكن تتواجد ضمن حلقة علاقات معقدة. أنت لمّا تكتب، تعقّد الأشياء، وتبسّط العلاقات.” هل يعقّد هلال الأشياء ويبسّط العلاقات؟ على مدار صفحات الرواية لا يُشعرك بذلك، بل بالعكس. روايته تسرد قصصاً مستقلة – متداخلة تصوّر الحياة في مدينة بيروت أو بالارتباط بها. هي رواية بلا بطل. البطل فيها هو حدث يجمع شخصياتها.

الحدث الواحد لا يؤسس لحياة

يعطي هلال للصدفة مكانها في حياة شخصيات الرواية. فهم لا يعيشون ضرورة التواجد في مكان محدد وبناء علاقات بطريقة تستجيب آلياً لما يمكن أن نسميه مناخ الرواية العام. حسن، أحد شخصيات الرواية يتساءل عن سبب تواجده بين المقاتلين ويقول: “كيف أصبحتُ فجأة شاهداً على حياة كل هؤلاء؟ كيف اقتحمت حياتهم، وكيف اقتحموا هم حياتي؟ كيف دخلت هكذا، وصرت جزءاً من قصص لا أفهمها؟ وهل يتسنّى لي، فيما لو كان اقتحامي مقصوداً، أن أتابع دوري؟”.

لا يأسر شومان حياة شخصيات روايته ويختزلها بالمشهد الذي تتداخل فيه. لا يضعنا أمام أشخاص يقتصر كل شيء في حياتهم على مجرّد ترددات لهزّة حدث واحد. بالعكس. شخصيات الرواية تعيش حياة عادية. ينجح هلال في تصوير فضاء اجتماعي متنوع ما يضفي على روايته حيوية وجاذبية كبيرتين.

فقط في أحد أقسام روايته (قصصها)، نلمس تأثيراً واضحاً للحدث المركزي على مسار حياة الشخصية المشاركة فيه. فقط في حالة الشاب الذي تفشل محاولاته لكتابة رواية يكون القتل محوراً له ما قبل وما بعد. القتيل “هو قصتي الأولى”، يقول، ويحقق الموت إمكان السرد!

جيل ما بعد الحرب

على العكس من معظم الروائيين الشباب، تشعر مع هلال أنك أمام جيل ينتمي لمرحلة ما بعد الحرب. لا دخل لعمره بالمسألة. يستطيع كاتب أكثر شباباً منه أن يُشعرك بأن الحرب مستمرة ولم تنقضِ. المسألة مسألة انطباعات يولّدها النص من خلال طريقة حضور الحرب في تفكيره وكيفية استذكاره لها. لا يعني هذا أنك تلتمس لديه وهماً تجاوز الحرب وآثارها وأن “البلد ماشي”. بل بالعكس، الحرب حاضرة دائماً ولكنها تبقى شيئاً بعيداً، رغم أن الحياة العادية لشخصيات الرواية تسير على إيقاع “حرب” 7 أيار 2008.

من علامات الابتعاد عن الحرب هي الحيرة في ترتيب الذكريات كرونولوجياً. صحيح أن من يعيش الحرب ووقعها عليه تختلط في ذهنه الأمور ويحتار في ترتيب الأحداث. ولكن عندما تأتي الحيرة نتيجة استذكار يولّده حدث يشبهها (7 أيار) تصير المسألة أكثر من ذلك. حسن العائد إلى حمل السلاح في 7 أيار يصاب بحالة ضياع مردّها إلى ردّ فعل بسيكولوجي ضد العودة إلى الوراء. “أفكّر أحياناً في ذكرى فأضعها في مكانها ثم أجزع. هذه ليس مكانها هنا. هذه حدثت قبل ذلك. كيف يحدث ذلك؟ ولِمَ أخطئ؟”، يقول.

مع ظهور زخات الرصاص في سماء بيروت، يتجمع الناس ويوجهون أصابعهم إلى مساراتها. “هل كانوا يستعيدون عادات قديمة؟… ماذا الآن؟ لقد حلّت الذكريات”، يعلّق وليد. سلوى تؤرخ لنهاية الحرب بانقطاع صدور مجلة “شبكات سلوى”، التي تحتوي على كلمات متقاطعة. “هذه المجلات صارت هي الحرب بالنسبة لها!”.

في حوار بين ألفرد ووليد، على إيقاع الرصاص المنطلق في 7 أيار، يستنكر وليد الحديث عن الحرب الآتية: “عم تحلم! حرب؟ ح تكون باهتة. بتزهّق. كل اللي بدو يصير، صار بهالبلد. كل اللي ح ينعمل معمول قبل”، فيجيبه ألفرد: “بس هيدا مش معناتا إنو مش ح ينعمل عن جديد!”.

حسن، المحارب القديم العائد، على مضض، إلى حمل السلاح يميّز “الحرب الماضية” عن “حرب” الحاضر انطلاقاً من ثنائية “الأسباب الصلبة” و”الميوعة”. يتحدث عن مشاعره وهو يمشي في شوارع بيروت التي استعادت صوت الرصاص ويقول: “كنت أمشي في طريق، وأرى الاختلاف. في الحرب الماضية، كانت هناك أسباب صلبة لكثيرين شاركوا فيها. الآن ما الأسباب؟ لا أفهم، رغم كل التبريرات على الشاشات والكلام المتناقض. الأسباب مائعة”.

الحياة في لبنان هي “محاولات متكررة لتفادي الأشياء”، لتفادي الأذى، لتفادي السيء بالأسوأ، وهي عيش “انعكاسات حزن الزمن على كل الأشياء”. بيروت هي المكان الأنسب لكتابة رواية تقرر الشخصية الباحثة عن مناخ يحفّزها على الكتابة. بيروت “الجميلة” هي مكان ـ موضوع للحنين فقط.

4- حسن نصّور في جريدة الأخبار (العدد ١٩٢٧ السبت ٩ شباط ٢٠١٣): بيروت المرايا المتكسّرة

في رواية «ليمبو بيروت» (منشورات «التنوير» بمنحة من «آفاق») للكاتب هلال شومان ما يحيل إلى عقدة خارج السرد العام في كل فصل، بمعنى تلك القدرة على تظهير مآزق الشخوص المختلفة التي تحتلّ هذا العمل بهذا الأسلوب السلس، وربطها بمدينة مرهقة وتائهة كبيروت التي تتناسل في جوفها القصص نفسها عن الأرق والحرب والحبّ والعلاقات الاجتماعية.

ما يميّز العمل هو قدرته على التشويش وإلزام القارئ بالوقوف مطوّلاً أمام التعريفات السائدة لأغلب الاشياء والأحداث، والانسياق خلف السرد في إعادة قولبتها وتعريفها. ربما في ظلّ غياب الحبكة، تصبح هذه الميزة متعةً بحدّ ذاتها في هذا النمط من الكتابة، فضلاً عن متعة الرسوم الكثيرة نسبياً التي تتخلل الرواية وتعكس في الغالب حالات ووجوهاً وأجساداً وملامح المدينة المأزومة. في «الليمبو» موطن يحرم الأرواح دخولَ الجنة لذنب لم تقترفه… ذنوب مضاعفة ومآزق تتحمّلها الشخصيات بلا طائل وبلا جدوى. الأثمان مدفوعة مسبقاً والنفَس هو دائماً نفَس المدينة التي لا تعي في الغالب نزقها وقدرتها على طحن المشاعر كلّها، وطحن أبنائها داخل متاهتها العبثية. عمليّاً، لا إجابات في هذه المدينة، ولا دلالات نهائية في ما تشير به على ناسها.

الآخرون من الخارج أقدر على قول الشيء المفيد… ذلك هو لسان حال «تاكارا» الفتاة اليابانية وهي تعرّف حبيبها وتنتبه إلى قدرته على تحويل الأشياء إلى مضمون روائيّ قبل أن توصلها المدينة إلى المأزق بدورها: «الأشياء بطبيعتها معقّدة، لكن تتواجد ضمن حلقات معقّدة» (ص54).

ربما هذه واحدة من تمظهرات المدينة الخفية. تتخفى بشكل ما وغير مرئي في شخوصها ليعاد تعريفهم على نسق مختلف في كل مفصل. تاكارا هنا آخَر ومفصل على سبيل المثال.

بعد «نابوليتانا» (2010)، و«ما رواه النوم» (2008)، ينمّ العمل الثالث لشومان عن تأنّ في الكتابة. يظهر ذلك جلياً من خلال المعجم المناسب الذي يستخدمه بعناية ويوظّفه في موضوع السرد بحيث لا تخرج اللغة عن صرامة اللحظات الشعورية الخاصة ولا تنحو إلى تراكيب مجانية أو اعتباطية. وإن كانت بعض الشخصيات والقصص تحتمل مزيداً من التوسّع حول المآزق الرئيسية والاشكاليات التي تمسك ببعض هذه الشخصيات، إلا أنّ خيط السرد في كل فصل على حدة يُعقد على سؤال في رأس القارئ يتعلّق بماهية المدينة. شخصيات غير منتبهة في الواقع، تغرق في أسئلة المدينة التي هي بدورها وبوجوهها المتعددة سؤال كبير معلّق لا إجابة عنه… «بيروت».

5- زينب ترحيني في جريدة السفير(العدد 12443 – 30 آذار 2013): مدينـة محكـومة بغير ذنـب

حميميّة هي شخصيّات هلال شومان في روايته الجديدة «ليمبو بيروت». ينساب الأبطال ويتفاعلون مع بعضهم وفق رابط «خفيّ». حياكة الشخصيات الموزّعة على فصول خمسة محكمة ووثيقة. فمع انتهاء كل فصل لا بدّ من عودة القارئ بالذاكرة، تحقيقاً للربط بين قصص من بيروت، المدينة الأشبه «بواد عميق لا نتبينّه إلاّ أحياناً».

تنتهي أحداث الفصل الأوّل «الأمير الصغير» عند النقطة الأكثر حماسة وغموضاً، التي تثير الرغبة في معرفة ما سيؤول إليه الموقف بعد تعرَّض «رامي» لـ«فوهة» سلاح رجل غريب. يتوقّف السرد هنا، لتبدأ قصّة جديدة منفصلة تماماً عن سابقتها. لكن الغوص في تفاصيلها يكشف سلسلة من الروابط، تبدو كأنها طبيعيّة، غير معدّ لها. إعطاء توصيف واضح للرواية، الصادرة عن «دار التنوير» وجمعيّة «آفاق»، يُحيل إلى داخلها. ما أفصحت عنه «تاكارا» لزوجها الكاتب والروائي في الفصل الثاني «الليمبو»، توصيف دقيق لرواية شومان. تقول تاكارا: «لمّا تكتب، تعقد الأشياء، وتبسّط العلاقات. الرواية تبسيط… لعلّ بساطة العلاقات هي البديل المرغوب؟ حتى الميلودراما الرخيصة تجدها تمتع أشياء مخفية في نفوسنا فنتماثل معها. أنت تروي لتُمتع؟ لكن هل الحياة ممتعة؟ ربما؟ لا؟ غير مهم. المهم أنك عندما تفعل ذلك كل الوقت، لا عندما تكتب فقط، تخسر الكثير من العلاقات المعقدة، والكثير من بساطة الأشياء». تماماً هكذا هي «ليمبو بيروت». إنّها رواية التبسيط: علاقات سهلة، متداخلة في بعض الأحيان، كلٌّ من أبطالها يعيش هواجسه وعالمه وتساؤلاته.

الخطّ الأساسي الجامع لفصول الرواية، هو أحداث أيار 2008. من ألفرد ورامي وقصّة حبهما إلى الروائي وزوجته اليابانية «تاكارا»، وصولاً إلى المسلّح حسن، المحارب القديم ونظرته إلى هكذا حرب صغيرة، وسلوى الشابة التي ما زالت تعيش في ماضيها. وسناء وحبيبها الطبيب اللذان تُبنى على قصّة انفصالهما «الحزينة» نهاية الرواية. هؤلاء عايشوا بيروت في «حربها» ونقلوا عبر هواجسهم ويوميّاتهم «هول» ودقّة ما حصل حينها.

«ليمبو» بيروت هي العمل الثالث لشومان، بعد «نابوليتانا» (2010) و«ما رواه النوم» (2008). تعريفاً، مصطلح «ليمبو» يعني «مواطن أرواح محرومة من دخول الجنة لذنب لم تقترفه». لكن العنوان يبقى مبهماً على طول الرواية، فلا يجد القارئ ثغرة يعبر من خلالها لفهم المقصود منه. يتميّز العمل بدمجه بين البصريّ والمكتوب، مستعيناً بمجموعة شبابية رافقت النصوص رسماً. جنى طرابلسي، برّاق ريما، فادي عادلة، جورج عزمي ومحمد جابر، التقوا على صفحات الرواية محاولين التدعيم والتطوير وأحياناً تجسيد مشاهد ورؤى الكاتب.

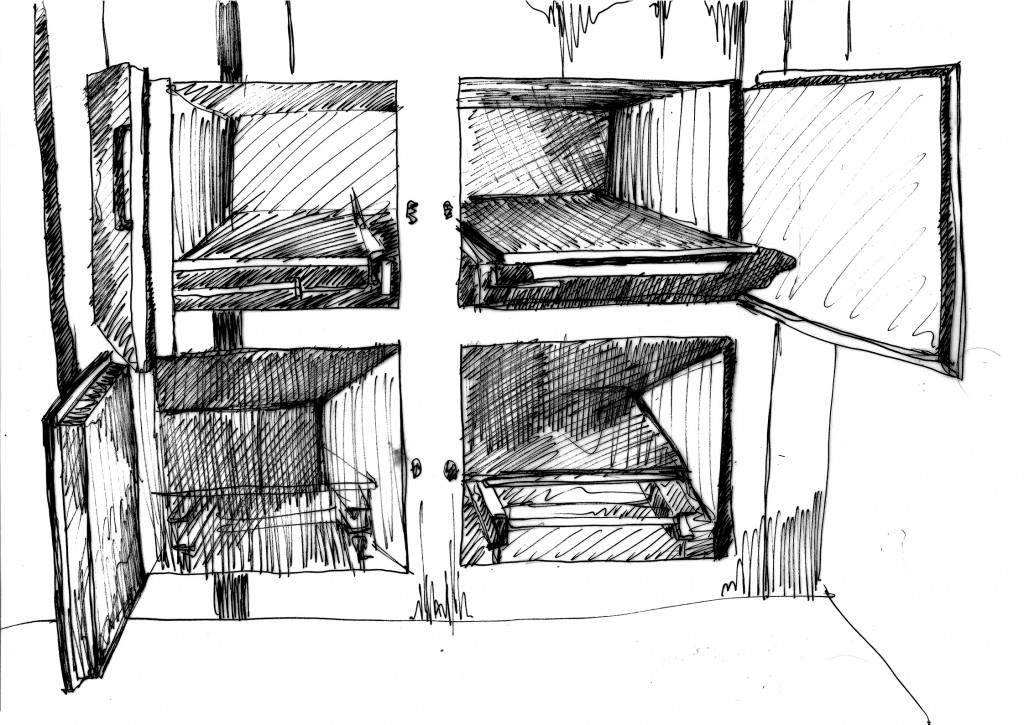

يلاحق شومان عبر «ليمبو بيروت» تفاصيل تحوّل المدينة وتغيّرها. يتطرّق إلى «الشبابيك البنيّة التي تُقلع عن البنايات لوضع الستائر المقلّمة البشعة». هذا هو زمن لجنة البنايات بنظر الكاتب. يتساءل على لسان بطله حسن، عن كيفيّة الحياة في هذه المدينة، فهو لا يفهم طبيعة البلد: «كيف ينتقل من النقيض للنقيض. كيف يخلقون تلك الأشياء المنظمة داخل الأشياء غير المنظّمة داخل الأشياء المنظمة.. متاهة. كيف أن كل شيء يمشي ويتأقلم ويتطوّر ويعيش».

في الرواية، حساسية عالية في معالجة كثير من المواقف. لكن الكاتب وقع أحياناً في متاهة الشرح المطوّل والمفصّل، كإفراطه في التعبير عن هواجس وأفكار بطله الطبيب.

تنتهي «ليمبو بيروت» فجأة، دون أي إنذار باقتراب النهاية. يُترك القارئ معلّقاً في الصفحة الأخيرة، ساعياً لإعادة استجماع ما مرّ معه من أحداث. هنا تبدأ عملية استعادة الرواية كاملةً، وما أُشبع به القارئ على طول خطّها من تمكّن في نسج الشخصيات، ينفلت في النهاية تاركاً إيّاه في حيرة وتساؤلات كثيرة. تنتهي تماماً على عكس ما قاله الطبيب بعد الليلة الأخيرة مع حبيبته سناء: «كنتُ في قصّتي معك مفتقداً للنهاية، وحصلتُ عليها أخيراً».

6- أحمد الفخراني في “المصري اليوم” (عدد الإثنين 18 فبراير 2013) : «أرواح محرومة من دخول الجنة»

الدائرة لا ترى الفرد، الفرد لا يرى الدائرة.. وتحت ثقل ضاغط بأثر الذكريات، وأطلال الخراب، تحيا شخصيات هلال شومان الست فى روايته الثانية «ليمبو بيروت، والصادرة في يناير الماضي»

ويلتقط «هلال»، الذي ولد في بيروت، 1982، نفسَ جيل لم ير الحرب الأهلية اللبنانية، يتجاهلها بحثًا عن ذاته داخل واد بيروت الضيق، لكن «الحرب» التي صارت «أحداث»، لازالت حاضرة تدير اللعبة، وتنتظر الانفجار.

لا تستطيع شخوص «هلال» الهرب من قدر «اللحظة الفارقة» كما عنون الفصل الأخير في روايته، التي يتساءل فيها طبيب المشرحة: «هل عليه أن يميت جثة المسلح» الميت أصلاً كي «يتابع حياته»،«يدفن الموت الذي شاهده».

الهوية الفردية لأفراد رواية «ليمبو بيروت» تبدو دائما مخفية، تمارس حياتها في الظل بعيدًا عن الأعين، متحايلة على رقابة السلطة بأشكالها، فشخصية «وليد» تخفي تصوره عن الذكورة، عن تأثيث بيته، عن اختياره لكليته، وعمله في مقابل تصورات الأسرة.

يمارس «وليد» كل شىء في الظل، ينعكس ذلك في دقته التي تتوخى «تنظيم الأمور» حد المرض في مواجهة «الحياة غير المنظمة»، التي آلت إليها بيروت.

والمسلح «رامي المقعد»، والذي يتقاطع مصيره مع مصائر شخصيات الرواية، يظهر في ثلاث مشاهد دالة حيث تنعقد الرواية ومصائر أبطالها: «المشهد الأول وهو يشهر بندقيته في وجه (وليد)، الذي يرسم الجرافيتي على الحوائط، وسنعرف فيما بعد أنه كان يرغب بالقبض عليه استعادة مجد زائف كمسلح سابق، والمشهد الثاني وهو يصطدم بعربة الكاتب الذي يبحث عن روايته، والثالث وهو جثة تحتاج إلى الموت مرة أخرى».

ترتيب «الفوضى» هو نفس هاجس الكاتب الذى يبحث عن قصته، المتزوج من فتاة يابانية، يعتقد أنها قد تكون قصته، بينما يعتقد مرة أخرى أنه وجد قصته عندما عاد إلى بيروت لكنها تضيع منه عندما ينسى حاسبه الشخصي في الفندق.

وتحت ضغط إلحاح الأسرة تتزوج «سلوى» من مثلي الجنس في اتفاق ضمنى أن يتجاوزوا إلحاح الشكل الاجتماعي المفروض، فتهرب من ضغط هجرها للموافقة على حياة لم تخترها إلى هوايتها «حل الكلمات المتقاطعة».

الشخصية الأخيرة هي طبيب المشرحة، الذي يبدو بمنولوجاته وصداقاته لجثثهم كـ«حارس موتى»، فيجعل «هلال» الموت هو «السيد» المسيطر على أحلام الأحياء.

وتعريف كلمة «ليمبو» وفقًا للرواية أنها «موطن أرواح محرومة من دخول الجنة لذنب لم تقترفه، لكنها تنعم فيه بالسعادة بأشياء بسيطة كالنبيذ والمحادثات البشرية تمامًا».

شخصيات «ليمبو بيروت» المرسومة بعمق واجتهاد، ترسم صورة بانورامية للحياة في بيروت، تلتقط الهامش وتكشف خبايا المتن دون التورط في عاطفية مبالغ فيها أو سرد غير مكثف بلا طائل.

آلية الكلمات المتقاطعة «البازل» لاكتشاف العلاقات بين شخصيات الرواية ببطء خادع ينكشف مع كل فصل هي جزء من تقنية الرواية الممثلة بصريًا عبر رسوم «فادي عادلة، وبراق ريما، وجني طرابلسي، ومحمد جابر، وجورج عزمي»، وعبر حكي يستفيد من تقنيات السرد السينمائي، وهي سمة صارت ممثلة لما يمكن تسميته الكتابة الجديدة.

7- علي السقا في جريدة ألأخبار (العدد ١٩٠٩ الجمعة ١٨ كانون الثاني 2013): هلال شومان في متاهة المدينة

«ليمبو»، قد تحيل هذه الكلمة مجازاً إلى المسافة المكانية الفاصلة بين مطرحين، وقد تحيل إلى مسافة تنتصب بين زمنين، زمن سابق بكل ما فيه من دفق للماضي، وآخر حاضر، يوسَم إجمالاً بتفلته العبثي والفوضوي من هوية اجتماعية وثقافية أصيلة. لكن «ليمبو» هلال شومان ليس كذلك تماماً. هو أقرب إلى المنطقة التي يتخبط فيها الفرد بين خيارات متنافرة، وبتعبير أدقّ، بين خيارين متناقضين. هذا ما تفصح عنه شخصيات «ليمبو بيروت» (دار التنوير) الذي ينقسم إلى خمسة فصول مستقلة، ينفرد كل واحد منها بقصّته. استقلالية هذه الفصول قد يوقع بعض القراء في حيرة حيال تصنيف« ليمبو بيروت»، هل هي رواية أم مجموعة قصصية؟ ذلك أنّ شخصياتها لا ترتبط بسياق سردي واحد، فيستحيل هذا الأخير شبه متعثر. بعيداً عن مسألة التصنيف الأدبي، سيجد القارئ حال يشرع في تتبع التفاصيل المعاشة لشخصيات «ليمبو بيروت» أنّها تومض بما أراد هلال شومان أن يهمس به في أذن القارئ. الناس يعيشون في ما يشبه الفراغ، يسيدون ويميدون فيه، وأحياناً، أقدامهم ملتصقة حيث هم في أماكنهم ولا قدرة لهم على مبارحتها، لأنّ الخيارات متعاكسة وقرار السير بإحداها قد يصحّ وصفه بالمجازفة.

سعى شومان إلى جعل المدينة، وخصوصاً بيروت، مسرحاً لهذا «الليمبو»… بيروت، التي تخطو سريعاً باتجاه إحداث قطيعة مع ماضيها. علماً بأنّه ماضٍ لسنا مجبرين على تجميله بجعله آخر متخيلاً على غير حقيقته، وهو ما لم يفعله شومان. لقد ترك للقارئ مهمة الإبحار في ما تكتنزه حركة شخصياته وخلواتها ونوازعها، ليتكشف معها الإيقاع الجديد للمدينة، فيرشح بخليط من الكراهية والرعب والازدحام… والحب. هذا ما حصل مثلاً مع وليد في الفصل الأول بعنوان «الأمير الصغير». يؤجل وليد التفكير في تحوّل بيروت إلى ميدان اقتتال ثانيةً، يتحايل على نفسه ويقنعها بالعكس. يفصح لصاحبه: «عم تحلم. حرب؟ حتكون باهتة. بتزهّق. كل اللي بدو يصير صار بهالبلد. كل اللي حينعمل معمول قبل». لن تلبث هذه الفكرة بالتلاشي، لحظة يقرر وليد الذي يجيد الرسم، أن يخط الرسوم والألوان فوق أحد جدران منطقة الحمراء في صباح اليوم التالي من المعارك التي أرّقت بيروت. «لم يفهم وليد ما حدث. التفت ليجد سلاحاً مصوباً باتجاهه. سأله المسلح عما يفعله هنا بالقرب من مركز الحزب. بقي وليد صامتاً ولم يجب… تساءل عن مصير «الأمير الصغير» في خاتمة القصة، واكتشف أنّه لا يتذكر النهاية على الإطلاق».

حلقة مفرغة تدور فيها شخصيات «ليمبو بيروت». أفق غير مرئي. متاهة كتلك التي يعيشها حسن، إحدى شخصيات الفصل الرابع بعنوان «الأحداث». يحيا حسن في «هذا البلد» الذي لم يفهمه ويفهم كيف ينتقل من النقيض إلى النقيض، وكيف أنّ أهله «يخلقون تلك الأشياء المنظمة داخل الأشياء غير المنظمة (…) كيف أن كل شيء يمشي ويتأقلم ويعيش».

يتخلل كل فصل من «ليمبو بيروت» عدد من الرسوم أنجزت بمشاركة فادي عادلة، ريما براق، جنى طرابلسي ومحمد جابر. رسوم يشعر القارئ أحياناً وفي بعض المواضع كأنها حشرت حشراً، وليست رسوماً خُطّت في مستوى يوازي ما توحي به مضامين الفصول.

8- تهامة الجندي في ملحق نوافذ بجريدة المستقبل (العدد ٤٧١٨ الأحد ١٦ حزيران ٢٠١٣): رواية التقلبات المدهشة

في الحروب والنزاعات المسلّحة تقف عقارب الزمن، مثل لعنة لا تبرح المكان، يتراجع الماضي، يغيب المستقبل، وتبقى اللحظة الراهنة عالقة في الفراغ. تستيقظ الذاكرة الشخصية، تصير رحماً، قلعة، تدافع عن بقايا حياة، يتهدّدها عنف أعمى، يقنّصها الرصاص. يصير البشر حكايات تملأ صفحات الكتب وقنوات الاتصال. حكايا: السجن، القتل، الخطف، الاغتصاب، الخوف، الهجرة، تجار الدماء. كلنا يصير رواية يريد أن يودعها في ركن آمن، قبل أن يلاقيه مصادفة الموت في شارع فقد وجهه، أو تحت سقف ينهار. وحده السرد ينتعش. ما عداه يضيع في البرزخ الفاصل بين عالمين: الأول يتلاشى، والآخر لم يولد بعد.

في البرزخ الفاصل بين عالمين، برزخ التيه والذكريات، حين نرتجل اللحظة والقرار محكومين بغريزة البقاء. في هذه المساحة الغائمة الحدود، القائمة على الترقّب والانتظار، يكتب هلال شومان روايته الثالثة “ليمبو بيروت”، يبني شخصيات لا تعرف بعضها البعض، تروي جزءاً من حكايتها، تترك أسئلتها، وتغادر بلا نهايات. الرابط الوحيد في ما بينها هو الحيز الجغرافي، وتداعيات الحدث العام على ذواتها في السابع من أيار 2008، شخصيات تتقاطع دروبها في الختام بمحض المصادفة، عند الفجر، وأمام مشهد الموت.

خمسة عناوين، مختلفة ومستقلة بذاتها، هي ذاكرة الحرب، وفصول الرواية الأم: “الأمير الصغير”، “الليمبو”، “شبكة سلوى”، “الأحداث” و”اللحظة الفارقة”، ولكل عنوان حبكته، شخصياته الرئيسية والثانوية، لحظته الانقلابية، ذروته، مذاقه، لغزه الذي ينحلّ جزئياً مع نهايات العنوان الأخير، سير ومسارات تخرق المألوف، لا تفصح عن نفسها بسهولة، بل تومض، تشير، تترك الغموض، ما يستدرج متعة الإثارة والتشويق في قلب المتن الحكائي، على الرغم من تراجيديا اللحظة. متعة ليست في مكونات النص فقط، بل في أسلوب تنسيقه وتبويبه، تصوير المشاهد، تعشيق الصفحات بالرسوم، تعشيق الكلمة بالتشكيل.

قصة “الأمير الصغير” يحكيها سارد خارجي، بطلها وليد، رسام مثلي، شخصياتها: أم وليد المتسلّطة، والده اللطيف، حبيبه ألفرد، وفي تلك “الحرب الصغيرة، المحدودة جداً، الموضوعية جداً” (ص30)، سوف يتذكر الأولى: “لم يعش الحرب اللبنانية كاملة، يذكر آخرها، يتذكّر أنه تغيّب عن المدرسة كثيراً… تعرّف على الشرقية مبهوراً مع رفاقه المراهقين. بعد أشهر من النهاية المعلنة للحرب، أخذه أبوه إلى وسط البلد، مشّاه على الخراب. صوّره كثيراً، تصورت العائلة كلها” (ص34). وكانت هذه الصور هي ذاكرته البصرية، مدخله إلى عالم اللوحة، وفي الحرب الصغيرة سوف تجتاحه حمّى الرسم، الجزء العلوي من وجوه كثيرة تشبه وجه الحبيب النائم، وعند الفجر سوف يجّمعها، ويمشي في الشوارع الخالية، يصل الحمراء، يحاول لصق رسومه على جدار، يتصادف ذلك مع مرور شاب ينزّه كلبه، يساعده في اللصق، فجأة يهرب الكلب وصاحبه، يلتفت وليد، يرى رجلاً بلباس داكن، يصوّب سلاحه نحو رأسه، ويسأله عما يفعله بالقرب من مركز الحزب.

قصة “الليمبو” مناخ آخر، عالم يصنعه الصوت الداخلي، السؤال عن إمكانية أن نكون أو لا نكون، روائي يعزل نفسه منذ زمن بعيد بحثاً عن نص يكتبه، ولا يجد سوى مفرداته وجمله المبعثرة، فيما زوجته اليابانية تاكارا تخوض الحياة، تضع لمستها البديعة على ديكورات المنازل. ينقلها من لندن إلى بيروت، علّه يجد نصه الضائع، لكنه يخفق كعادته، وتنجح هي. تشرح له: “الأشياء حولنا محايدة، نحن من نرفعها إلى مراتب عليا، أو نهوي بها إلى تحت. حتى التقزز، هو تعريفنا، حتى الأخلاق، هي تعريفنا، الخطأ، الصواب. نحن من ننهمك بتعريف غيرنا، من دون أن يعني ذلك التعرّف على من عرّفناه، نحن نعقد الأشياء ونبسط العلاقات، نقوم تماماً بعكس الحقيقة.” تقول له: “أنت تروي لتُمتع، لكن هل الحياة ممتعة؟.” (ص45). أما هو فحين ينظر إلى صورته الفورية، يرى نفسه: “غريباً، كتفان متعبان، وجه عرقان، رجلان مضمومتان وابتسامة، مهلاً هل هذه ابتسامة؟ تذكرت أني لا أستطيع أن أبكي. وها أنا الآن لا أحظى حتى بابتسامة، أين الخطأ؟ ما الذي أستمر بتفويته؟” (ص63). ويكتشف الروائي في خضم السؤال، أنه لا يملك التجربة الكافية، لا يملك رواية حتى يرويها للآخرين.

حين تشبّ الاشتباكات، تهجره تاكارا، تسافر إلى موطنها، لا يأبه، يبدأ الكتابة عارياً، ويواصل حتى الفجر، يلبس، يقود سيارته إلى الحمرا مسيّراً بدافع خفي، يظهر أمامه مشهد الرجل مشهراً سلاحه باتجاه الشاب، من يصدمه من دون تردد، ويغادر إلى زوجته في اليابان، يصنع طفله القادم. حدث ذلك كله بسرعة، بخفة فاجأته، ثم جاء “ثقل الأسئلة، ليمحو خفة الحدث”، لكن القارئ لن يشعر بالثقل المفترض، القصة تنتهي قبل طرح الأسئلة واستقبال التبعات، المهم أن الروائي بقتله الرجل المسلّح، امتلك مفاتيح روايته الخاصة.

هكذا تعبر البرزخ باقي الشخصيات، حاملة ملامحها، أحلامها وكوابيسها، ميولها وعواطفها، محطات تألقها وإخفاقها، تعبر من دون أن ترهق القارئ بالمآسي التي عايشتها، بل تغويه بطباعها وأمزجتها الغريبة، تبهره بقدرتها على التأقلم والبقاء: سلوى التي تلد في ذاك الفجر الدامي، تهوى حلّ الأحجيات في زمن الحرب، زوجها اللغز، ألفرد عشيق وليد في القصة الأولى، “تتوق أن يفاجئها بجنس مختلف، لكنه يستمر مستقراً عند حافة الرقة”.

حسن المقاتل، لبس البدلة الداكنة، كي يحمي شقيقه الصغير رامي، وشم ساعده بعنوان ورقم هاتف بائعة الهوى الفرنسية صوفي، كان يمشي ويقارن بين الحربين: “في الماضية، كانت هناك أسباب صلبة لكثيرين شاركوا فيها. الآن الأسباب مائعة”، في الأولى كان داخل الحرب، يقتل ولا يخطف، ثم أصبحت الحرب في داخله، لا يريد أن يقتل أحداً، ولولا شكوك الرفاق في أمره، لما رفع السلاح. رفعه ثانية، كي يحمي نفسه، كان يتفادى الأسوأ بالسيئ. رامي مقعد في هامبورغ، يساكن صوفي، بعد أن أوهمته بالحب تلبية لرغبة الشقيق الأكبر، يحلم دوماً بالمشي والطيران، يرى بيروت “تغرق، ترفع من تحتها طبقتها المطمورة، نسختها الأقدم”.

طبيب متدرب، يوقظه الحنين في زمن الحرب. يكتب رسالة اعتذار لمن أحبها وفشل بإبقائها إلى جانبه. يبرر فشله، بأنه لم يستطع أن يبدي لها ما يكفي من الحب. يشرح لها، كيف شاءت المصادفات، أن يقتحم حياة الآخرين عند الرابعة من الفجر، حين ساعد في لصق الرسوم، كيف كان شاهداً على مقتل المسلّح، وهرب الرسام والقاتل، كيف أبلغ عن الحادث، وهرع إلى المستشفى لاستقبال الجثة، كيف التقى سلوى في غرفة الطوارئ، تعاني آلام المخاض.

الشخصيات تصحب القارئ بود إلى عوالمها الخفية، تدخله أسرارها، مواضع قوتها وهشاشتها، تجاربها في معترك الحياة. تنقله من حال إلى حال، تقوده في أحياء بيروت وشوارعها، تجعله يرى المدينة بعيونها، الراوي يشبهها بـ: “واد عميق لا نتبيّنه إلا أحياناً، نعيش فيه كل يوم، نذهب إليه كل يوم، ولحظة نتبين أننا نعيش في واد، لا نعود نعرف كيف نصل إليه، نصير فوق، على الحافة، هو تحتنا تماماً، وبعيد تماماً” (ص45). حسن يرصد متغيرات المكان: “أخذت أبكي وأنا أنظر إلى الشبابيك البنيّة تُقلع، يودون تغيير مظهر البناية وطلائها بلون جديد، ووضع الستائر المقلّمة البشعة. والستائر موضة تأكل شرفات بيروت”. يعلّق: “أحياناً لا أفهم هذا البلد، كيف ينتقل من النقيض للنقيض، كيف يخلقون تلك الأشياء المنظمة، داخل الأشياء غير المنظّمة، داخل الأشياء المنظمة. متاهة، كيف أن كل شيء يمشي ويتأقلم ويتطوّر ويعيش”. أما الطبيب فقد انتبه إلى جمال بيروت الأكيد، حين كان وحيداً، يلسعه الفراق، يهزّه الحنين.

وعلى الرغم من أن أحداث الرواية تقع في ساحة النزاع، غير أن الشخصيات لا تأبه بالمعركة، لا تذكر شيئاً عن أسباب القتال، لا تبدي انحيازها لأي من الأطراف المتصارعة، لا تقف عند أعداد القتلى ومشاهد الخراب. كأنها تقول: إن بقاءها على هذه الأرض، أهم بما لا يقاس من ذرائع الحرب وأدواتها، أهم من موازين القوة والضعف، من معادلات الربح والخسارة، ومن أوهام النصر المكلّل بالغار. تقول: هي الأهم والأقوى، لأنها البشر، الحياة بألوانها العذبة وتقلباتها المدهشة. لأنها الحكاية التي سوف تبقى، بعد أن تنتهي الحرب، كل الحروب.

9- محمد عمر جنادي في أخبار الأدب (عدد 15 آذار 2014): «ليمبو بيروت» ما بعد الحرب.. ما بعد الكوميكس

تصنع “ليمبو بيروت”، للروائي اللبناني الشاب “هلال شومان”، مقاربتها الخاصة للعالم والواقع اللبناني في تغيراته القلقة. العالم المثقل بإرث الحرب الأهلية اللبنانية، وتداعياتها الحادة، وما تلاها من حروب صغيرة و”باهتة”. عالم يقع تحت سطوة الصورة، ومحاولات هيمنة البصري علي اللغوي، عالم تتنازعه صراعات الهوية، وفي الوقت نفسه، تموج في فضاءاته الثورة الرقمية، ثورة الاتصالات والتكنولوجيا.. وألعاب الفيديو.

ترتكز تلك الحبكة علي رؤية لا تعزل العالم المتصدع، والمدينة شديدة الوطأة، عن حيوات الأفراد، فيهما، حيث المصائر جميعها تتشابك في مدينة الحرب الصغيرة، ويتكرر الحدث مع زوايا مختلفة للرؤية.

لا تسعي “ليمبو بيروت” إلي “التسوية”، سواء بمعناها السياسي، بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وصياغتها سرديا، أو “التسوية” علي مستوي الفن، بين كتابة “الرواية” والتحديات الثقافية والتغيرات الاجتماعية التي تواجه هذه العملية في حقبتنا المعاصرة. من أبرز تلك التحديات/المتغيرات: طغيان الثقافة البصرية، وملحقاتها الإلكترونية والرقمية. فالرواية في شكلها النهائي بما يتخللها من رسومات مختلفة (كل فصل رسمه فنان مختلف،وتعمل ربما كمُعادل بصري لفصولها) لا تطمح إلي ” تسوية ” الصراع مع الصورة، و تدجينه عبر شكلها الإخراجي النهائي كمنتج ثقافي، قدر ما يبلور هذا الشكل النهائي رؤية الرواية للواقع والعالم، ويمثل استجابة صادقة لمضمونها، والذي استدعي تجديدا للشكل الفني ربما لايصل إلي تطويرات في البنية الروائية نفسها، لكنه يبدو منسجما ومتناغما مع أجواء الرواية وعالمها، ومعبرا عن “الليمبو”( كما سنبين لاحقا)، في سياق سردي يتضافر فيه اللغوي مع البصري، خالقا بذلك ما يبدو مقاربا لفن “الكوميكس”، أو بالأدق: “الجرافيك نوفيل”.

تنقسم ليمبو بيروت إلي خمسة فصول: الأمير الصغير، الليمبو، شبكة سلوي، الأحداث، اللحظة الفارقة. لكل فصل شخصيته الرئيسية، وقصته الخاصة، لكن المصائر المتشابكة لشخوص الرواية تجعل من الحكاية شبكة من الأحجية.

تتقاطع مصائر الشخصيات، وتبدو جميعها رازحة تحت وطأة المدينة وأحداث أيار 2008، رغم تباعدها وتنافرها الظاهري واختلاف عوالمها. وليد الذي يرسم علي جدران المدينة أنصاف الوجوه، يقيم في شقة ألفرد. يسائل وليد هويته الجنسية. ينتهي الفصل الأول بمسلح يشهر سلاحه في وجهه، أثناء قيامه بالرسم علي الجدران، وكان يساعده في ذلك شاب عابر يختفي عند ظهور المسلح. الفصل الثاني يحكي عن كاتب يبحث عن قصة، وتتركه زوجته اليابانية بعد وصولهما من لندن إلي بيروت، ومكوثهما بالمدينة التي تعرض شاشات التليفزيون فيها مشاهد القتل والاشتباكات، وينتهي الفصل باصطدام سيارة الكاتب بالمسلح الذي استوقف وليد، ثم سفره إلي زوجته في بلدها، ناسيا اللاب توب الذي يحوي الفصول الأولي للرواية التي كان يجاهد لكي يتمها. الفصل الثالث: سلوي، المرأة الحامل، الشغوفة بحل شبكات التسلية، خاصة تلك التي كان أبوها يحضرها لها أيام الحرب الأهلية قبل مقتله خلالها. نري علاقتها المتوترة بزوجها، والذي تنبئنا نهاية الفصل بهويته: ألفرد. تناجيه بعدما داهمها المخاض داخل المستشفي الذي دخلته إثر حادث سير، حين ترجلت من السيارة وعبرت الطريق لتتفقد محلا يبيع مجلات التسلية. الفصل الرابع يتحدث فيه المسلح (حسن) عن تورطه في تلك الاشتباكات، وعلاقته بأخيه المُقعد رامي، الذي يدرس في هامبورج. وما أخفاه حسن عنه. تبدو هذه الحرب الصغيرة كقدر حتمي له، المسلح القادم من ماضي الحرب الأهلية ليستوقف وليد.. “هناك وجدت الشاب يرسم علي الحائط، عرفته، رأيته في شارعنا أكثر من مرة….. لن أؤذيه. سأتي بالشاب فقط إلي أبو أحمد، وسأثبت ولائي بهذه الحركة. أصلا أنا أحمي الشاب بإخراجه من هنا. لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث إن رآه أحد التافهين.”…” عرفت فقط أني مت لما وجدتني اكتسبت اللغة، تيقنت من موتي لما عثرت علي صوتي الخاص” . ثم يأتي الفصل الأخير: الطبيب الذي يكتب لحبيبته بعد انتهاء علاقتهما، ويسرد الفصل تأملاته حول المدينة والحياة والسعادة. الطبيب الذي يستقبل الجثث في المستشفي، يعاينها قبل أن توضع في البرادات،يصبح بمثابة شاهد خفي علي حيوات الآخرين ومصائرهم: مساعدته لوليد أثناء رسمه، ثم هربه قبل ان يستوقفه حسن المسلح، ثم يشهد موت المسلح، وقدومه إلي الطوارئ، حيث سلوي التي سيشهد ولادة طفلها، ثم لقائها بزوجها ألفرد. يقابل الطبيب وليد مصادفة في محل الأحذية، ليتساءل إن كان ذلك معناه أن يتصل برقم التليفون المنقوش علي ساعد المسلح، لكي يميت الجثة، ويتابع الحياة: ” ربما علي ان أدفن الموت الذي شهدته، ربما علي ان أساهم بجعل القصة التي كنت جزءا منها، تقترب قدر الإمكان من الكمال”.

ترتكز تلك الحبكة علي رؤية لا تعزل العالم المتصدع، والمدينة شديدة الوطأة، عن حيوات الأفراد، فيهما، حيث المصائر جميعها تتشابك في مدينة الحرب الصغيرة، ويتكرر الحدث مع زوايا مختلفة للرؤية. ويمكن أن نري نظائر لتلك الحبكة في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها فيلم “بابل” للمخرج المكسيكي “أليخاندرو جونزاليس انريتو”، حيث تتوحد مصائر أناس مختلفة، في بقاع مختلفة من العالم، الصاخب، والقاسي.

وتستخدم الرواية المصادفة كأداة من أدوات الحبكة بدون أن تتحول إلي أداة بنائية مفرطة في الوضوح، حتي لا يؤدي هذا الاعتماد المفرط عليها إلي عدم قبولها، والبعد عن المصادفة التي تفاجئنا في عشوائية الحياة بتساوق غير متوقع. وتسمح المصادفة بتعقد العلاقات بين شخصيات، لم يكونوا عادة ليتقاربوا، لولا الحرب “الصغيرة”.

في لعبة فيديو تحمل اسم “ليمبوLimbo “، أو “عالم النسيان” بالإنجليزية، تستيقظ الشخصية الرئيسية في غابة “حافة الجحيم”، ويحاول الصبي البحث عن أخته الضائعة، بحث محكوم عليه سلفا بالفشل، فالسيناريو الموضوع للعبة يقضي بفشل اللاعب المحتوم كل مرة، لذلك اشتهرت اللعبة بشعار”التجربة والموت”. تعتمد اللعبة علي الألغاز، والمشاهد العنيفة، وتعتبر أحادية اللون: الأبيض والأسود ودرجاتهما، تشبه “أفلام النوار” و “الأفلام الإيمائية الألمانية”.

تتعامل شخصيات ليمبو بيروت مع الحرب بنوع من اللامبالاة أو اللااهتمام، ربما تلك اللامبالاة ناتجة عن الإعادة، كما يقول وليد: ” عم تحلم! حرب؟حتكون باهتة. بتزهق. كل اللي بدو يصير، صار بهالبلد، كل اللي حينعمل معمول قبل” .. أو كما يتساءل الطبيب: متي تبدأ الإعادة؟ وماذا يحصل عندها؟ هل يستولي علينا الملل؟

لكنهم رغم الملل من الإعادة، يعاودون التجربة مرة أخري، حتي بعد معرفتهم بمصير التجربة، الموت، والذي يتكرر في كل مرة، تماما كما في “ليمبو” لعبة الفيديو، حيث الرغبة أو الأمل في اكتشاف الجديد.

لا يكمن التناص بين ليمبو بيروت واللعبة في نسق الإعادة فقط، بل في الشكل أيضا، فرسومات الرواية هي بالأبيض والأسود، ودرجاتهما، وتبدو قريبة الشبه إلي حد كبير من اللعبة، خاصة رسومات ” براق ريما” في الفصل الثاني “الليمبو”.

قد يبدو، حسب كثيرمن الرؤي التقليدية، ادخال وسيط بصري بالرواية، متمثلا في الرسومات المختلفة التي تخالطها، عائقا أمام التداعيات الذاتية في الإدراك الجمالي للرواية، أو يشتت القارئ ولا يحيله إلي عملية تخيل التفاصيل السياقية للنص الروائي. فإذا كانت اللغة تخدم مصورة ذهنية ما عبر دلالتها، وتقدم إمكانية للتأمل والتخيل، فإن تلك الرسومات تعمد إلي شكلنة تلك المخيلة أو المصورة قسرا، وتلجم الصياغات المتباينة للدلالة الفنية.

لكن جميع العناصر المكونة للعمل الفني، حتي أكثرها شكلية، تملك قيمتها التوصيلية الخاصة (وذلك حتي في حالة غياب موضوع معين، مثل صور كاندنسكي، أو بعض اعمال الرسامين السورياليين، كما يبين جان موكارفسكي). فتتجاوز رسومات ليمبو بيروت مهمة تصوير بشكل مباشر ماتبنيه لغة الرواية بواسطة الأسماء والصفات والأفعال والحروف. يرجعذلك إلي طبيعة لغة الرواية نفسها، ومجازيتها القلقة. ويرجع إلي الطابع السيميوطيقي لتلك الرسومات، وتباين أساليبها النوعية: جروتسك وتجريبية وسيريالية ومفاهيمية، والعلاقة الجدلية بين اللغة والرسم، فالرسومات تضفي علي النص الروائي أبعاد دلالية أخري، ويمكن اعتبارها نصا بصريا موازيا، أو إعادة كتابة بصرية للرواية.

وفي مواجهة الصور التي تغمرنا، وباتت تحسب ضمن نسيج الحياة اليومية، بما تحمله هذه الصور من مشاهد الدمار والحرب والقتل، نجد رسومات ليمبو بيروت في سعيها للتعبير عن قيمة جمالية، وإمكانية كسر السكونية عند تلقي سيل الصور المتدفقة في وسائل الإعلام وغيرها عن الحرب، وما ينتج عنه من اعتياد للقسوة، واللامبالاة، والتي تسعي الرواية إلي تجاوزها. وتعتبر الرواية إضافة إلي التجارب التي سعت قبلها لدمج الثقافة البصرية والأدب المكتوب مثل المجموعة القصصية “الآتي” لمحمد المخزنجي و رسومات “حامد ندا” رائد السيريالية الشعبية، وديوان “أقراص المُسكن” شعر هاني سامي ورسوم “شريف سامي”، ومجموعة “عقد صداقة مع فرخة” لسمر جبر ورسوم كاركاتورية لمحمود عبد الوهاب.

لا تشكل المدينة، بيروت، بالنسبة للحبكة مجرد خلفية يمكن الاستعاضة بواحدة منها عن الأخري. فبيروت هي الإطار الذي تتكون فيه الأحداث، وهي الفضاء الذي يكشف عن الأبعاد السياسية والاجتماعية للتاريخ، وتفاعله فيه.

يري القارئ بيروت في الرواية من خلال بعض التفاصيل المرئية الحية لها في سياق السرد، خاصة في الفصل الأخير “اللحظة الفارقة”، لكن أثر المدينة النفسي علي شخوص الرواية، ووجهات نظرهم المختلفة المكونة تجاهها،هي التمثلات الأكثر تجسيدا للمكان، وما يسم وجوده بالنسبية.

يُطرح المكان بوصفه خبرة شعورية للأفراد، فسلسلة العبارات البيانية، التي تصف أماكن مثل”الروشة” و”شارع الحمرا” و “كراكاس” و الكورنيش، ليست هي وسيلة النص الوحيدة للإحساس بالمكان، فالنص الروائي لايوظف المكان كعنصر أو معطي قبلي وثابت، وإنما يدركه كشعور تتمثله الشخصيات: ” في وحدتي ، في المرآة… بعيدا عنك يا سناء، كانت بيروت أكثر جمالا.لا أعرف كيف كنت أكيدا من جمالها الفائض في تلك اللحظة، ولا أعرف إن كنت أستعيض عن حبي الضائع لك بحب مستجد للمدينة، لكني كنت واثقا أني علي صواب، وأن هذه المدينة جميلة، جميلة بحق.” 197

تقترب ليمبو بيروت من المعني الذي يقوله أورهان باموق في كتابه ” اسطنبول..الذكريات والمدينة”، حيث يراها باموق مدينة مرسومة بالأبيض والأسود، مدينة الحزن والسوداوية،وإذا اقتربنا من عالم الكوميكس، فمن الممكن أن نري تقاربا لبيروت في وجودها الشبحي مع مدينة “فرانك ميللر” في رواياته المصورة. لكن بيروت هنا هي الليمبو، البرزخ، عالم النسيان، وموطن الأرواح المحرومة.

يتحلل النموذج الروائي في ليمبو بيروت، ولا تخضع طبيعة الشخصيات في الرواية للإسقاطات أو التنميطات. تدفع مونولوجات الشخصيات الداخلية، وتساؤلاتها القلقة إلي التأكيد علي عوالمها الخاصة، وفردانية شخوصها. لذلك تتباعد الشخصيات عن النمذجة، وتتقارب عبر ذهنيتها من شخوص الكوميكس في خصوصيتها وثيماتها، ورحلة بحثها. ويبدو أن قدر المدينة يُكون شخصية الإنسان بها. تتقاطع المصائر والعوالم، وتتم مساءلة الهوية. ترصد الرواية الحرب الكبيرة التي حدثت ذات يوم، والحروب الصغيرة التي تحدث كل يوم من خلال تأثيرها علي العلاقات الإنسانية، وتجلياتها في السلوك الإنساني وتفاصيل الحياة اليومية العادية.

يقول “إدوارد سعيد”، في تقديمه لمجلد الكوميكس “فلسطين”، للفنان والصحفي الأمريكي ” جو ساكو”: ” كنت كلما مضيت مسلوب الإرادة في قراءتها زاد اقتناعي أن أمامي هنا عملا سياسيا وجماليا يتمتع بأصالة نادرة المثال، ولا نظير لها في السجالات الملتوية.. ذات البلاغة الطنانة، التي تورط فيها الفلسطينيون والإسرائيليون وأنصار كلٍ من الجانبين”.. ثم يضيف “باستثناء واحد أو اثنين من الروائيين والشعراء، لم يستطع أحد أن يقدم الحالة الرهيبة للأوضاع خيرا من جو ساكو”.

توظف ليمبو بيروت ما استبصره ادوارد سعيد، من حيوية الإمكانيات السردية للكوميكس، وقوتها النافية: للسُبات الايديولوجي، للعالم الغارق في الميديا، ولسلطة “المعيار الأدبي” والمفهوم القديم لما يسمي “الأدب الرفيع”، وتحفظاته التي تهمش موضوعات وأنماط كتابية، وتستبعدها خارج نطاقه. وتستفيد الرواية من الأشواط التي قطعتها الرواية المصورة في سبيل درء سوء السمعة عنها، بفضل فنانين كبار مثل “ويل إيزنر” و”آرت سبيجلمان”.

تبدو الرواية في رؤيتها للحرب وما بعدها، وطبيعة التناص والموازاة أو المحاكاة بها، واستفادتها من تقنيات ووسائط فنية، وثقافة البوب آرت، بعيدا عن التحفظات القديمة لسلطة “المعيار”، تحديا لمفهوم “الأدب الرفيع”.

10- فايز علام في رصيف 22 – (9 تموز 2014): رواية من لبنان / ليمبو بيروت

يبدو هلال شومان في روايته الثالثة “ليمبو بيروت” مولعاً بالتجريب، وبإنتاج شكل جديد لروايته، فهو يبنيها على شكل خمس قصص تبدو منفصلة، لكن إشارة واحدة في نهاية كل فصل تكون مفتاح القارئ ليربط بين هذا الفصل وما سبقه. حين يصل إلى النهاية، تكون جميع قطع “البازل” قد أخذت أماكنها، وتبدو الصورة واضحة، كاملة: بيروت عام 2008، وحربٌ صغيرة تدور على خلفية اللوحة التي تجمع شخصياتٍ كثيرة، يتمم كل واحد منها المشهد الذي وجد نفسه فيه مصادفة.

لا يكتفي شومان بإنتاج هذا الشكل، بل ينوّع أيضاً داخل الرواية مستخدماً أكثر من طريقة للسرد، ففصلٌ يسرده على لسان راوٍ خارجي يعلم كل شيء عن شخصياته، وفصلٌ آخر ترويه الشخصية نفسها، وفصلُ يجمع بين الحالتين السابقتين، وفصلٌ مكتوبٌ من قبل بطله على شكل رسالة طويلة لحبيبته التي انفصل عنها.

خمسة محاور، خمس قصص، وخمسة عناوين، تتباعد، تتقارب، تتقاطع، لترسم صورة بانورامية عن المجتمع اللبناني والحياة فيه، بكل الاختلافات والتشابهات، بكل التناقضات والتحولات التي يراها الفرد الذي يعيش تحت وطأتها دون أن يفهم كيف تحدث. “أحياناً لا أفهم هذا البلد. كيف ينتقل من النقيض للنقيض. كيف يخلقون تلك الأشياء المنظمة داخل الأشياء غير المنظمة داخل الأشياء المنظمة… متاهة. كيف أن كل شيء يمشي، ويتأقلم، ويتطور، ويعيش. فعلاً متاهة”.

تغدو الأحلام والكوابيس طريقةً أخرى يوظفها الروائي في السرد ليعبّر عن المخاوف التي تعتري أبطاله والهواجس التي تؤرقها، ويصبح التقديم والتأخير في الزمن متعة ولعبة أخرى يتقنها، مؤرجحاً نصّه بين الماضي والحاضر ليقصّ حكاياتٍ مكثفة تضجّ بحيوات أصحابها، فنقرأ عن شاب مثليّ “وليد”، يخرج صبيحة اليوم الذي تجري أحداث الرواية فيه من شقة عشيقه “ألفرد” إلى شارع الحمراء ليلصق على جدرانه أنصاف الوجوه التي رسمها هناك سيقترب منه رجل فيساعده في ذلك، قبل أن يفرّ هارباً بعد ظهور مسلّح يصوب سلاحه نحو “وليد” ويسأله عما يفعل هنا.

في الفصل الثاني ثمة روائي يبحث عن حكاية ليكتبها، يبقى وحيداً بعد رحيل زوجته اليابانية إثر الحرب التي نشبت، وفجأة تظهر القصة أمامه، تلك التي بحث عنها طويلاً، بعد أن يصدم بسيارته مسلحاً يشهر سلاحه تجاه شاب يلصق رسومه في الشارع.

هناك أيضاً “سلوى”، امرأة تهوى جمع أعداد مجلات التسالي، لتحلّ الكلمات المتقاطعة، تتزوج من رجل بعد ضغوط مارستها أمها عليها، وتبقى حائرة في علاقتهما الرقيقة، دون أن تستطيع حل لغز هذا الرجل المختلف عما تعرفه من رجال. “كانت تشعر معه أنها أمام شبكة من الكلمات المتقاطعة من المستوى الصعب!”، لكن هذا اللغز سينكشف للقارئ حين تصرخ في نهاية الفصل وهي تلد في المستشفى “وينك يا ألفرد؟”.

يرصد الكاتب في الرواية زمن ما بعد الحرب الأهلية، محاولاً تبيان الآثار النفسية والاجتماعية الهائلة التي تركتها الحرب، وكيف أنها ما زالت حاضرة في أذهان البعض، يتجلى حضورها في الكوابيس المؤرقة لرامي، الذي عايش الأحداث وهو طفل صغير، فأصبح غير قادر على نسيانها. أما أخوه حسن فقد حمل السلاح واشترك في الحرب ليحمي عائلته، ثم عاد وحمله في الحرب الجديدة (2008)، قبل أن يموت بعد أن صدمته سيارة. حسن يميّز بين الحربين، ولا يقتنع تماماً بأسباب الحرب الجديدة، “ما لي أنا تغيّرت؟ لا. لا. الحرب كانت غير. الحرب كانت أطول، أزخم، أعنف، الحرب كنت داخلها. لا. كانت داخلي. هنا، ما الذي أفعله؟ ما هذا؟ أنا معهم ولست معهم؟”.

فصل الرواية الأخير، يجمع كل الشخصيات السابقة، بطله طبيب فارق حبيبته، يكتب لها، ويحكي عن علاقتهما، عن بيروت، عن غروب الشمس، وعن الحرب والموت والحب، ثم ينتقل ليحكي كيف وجد نفسه شاهداً خفياً على قصة: فهو من ساعد وليد حين كان يلصق رسومه، وشاهد كيف مات حسن، ثم التقى جثته في المستشفى الذي يعمل فيه، والتقى “سلوى” التي كانت على وشك الولادة. ليصبح بعد هذه الحادثة جزءاً من القصة دون إرادته، “لكأن الغرباء كانوا يستهدفونني في تلك الليلة يا سناء؟ من الشاب الرسام إلى المسلح إلى المرأة الحامل؟ كيف أصبحت فجأة شاهداً على حياة كل هؤلاء؟ كيف اقتحمت حياتهم، وكيف اقتحموا هم حياتي؟ كيف دخلت هكذا، وصرت جزءاً من قصص لا أفهمها؟”.

ولع شومان بالتجديد لا يقف عند حدود النص المكتوب، بل يتعداه إلى إضافة رسوم تتخلل فصول الرواية، رسمها: “فادي عادلة، براق ريما، جنى طرابلسي، محمد جابر”. هذه الرسوم تضفي دلالات أخرى على الأحداث، لتشكّل نصاً موازياً ومتمماً لها.

هلال شومان، روائي لبناني من مواليد بيروت 1982، حائز بكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيك من جامعة بيروت العربية في بيروت، وشهادة في الدراسات العليا في اتصالات الأقمار الصناعية من جامعة تيليكوم باريس تك Télécom ParisTech. أصدر ثلاث روايات، هي “ما رواه النوم”، “نابوليتانا” التي أنجزها في إطار محترف “كيف تكتب رواية”، و”ليمبو بيروت” التي أنجزها بمنحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).